|

| 月份 | 獲獎項目 | 獲獎人 |

| 12 | 104學年度碩士班獎學金 | 鍾振嘉、郭毓霖、洪煜軒、盧育暘、葉倬安、姜政良、吳美蓉、陳昱誠、李永竣、 蘇聖超、趙姝戎、蕭杰志、李東晏、卓奕允、楊孟棻、鄒廷東同學 |

| 12 | 104年度日月光集團獎學金名單 |

大學部-羅翊方、林柏呈、張馥麟、李昱圻、何建頫、黃乃軒同學 研究所-趙姝戎、劉人豪、邱泓瑋同學 |

| 12 | 104年度日月光集團講座教授 | 陳英忠教授 |

| 12 | 104年度葉公節教授紀念獎學金 | 蘇聖超、莫可立同學 (指導教授葉家宏教授) |

| 12 | 104年雷科公司獎學金 | 唐牧群同學 (指導教授洪子聖教授) |

| 1 | 2015全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽佳作-新型太陽能發電最大功率追蹤技術 |

黃唯豪、廖書鴻、王智彥、黃柏嘉(指導教授鄧人豪教授) |

| 1 | 2015全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽佳作-電動車充電站之智慧能源管理系統 |

黃唯豪、廖書鴻、王智彥、劉濱瀚(指導教授鄧人豪教授) |

| 1 | 2015全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽第一名-智慧延長線插座 |

黃唯豪、 劉濱瀚、 陳盈志、 陳冠文(指導教授鄧人豪教授) |

| 1 | 2015中華民國第36屆電力工程研討會-優秀論文獎 |

盧梓璇、陳品佑(指導教授盧展南教授) |

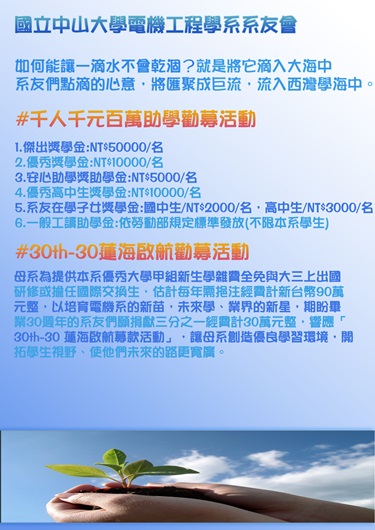

各位系友您好,系友子女獎學金開始申請囉,母系系友會(以下簡稱本會)為鼓勵目前於國內立案之公私立國中、高中(含高職及五專一~三年級)

就讀之系友子女敦品勵學,特設置「國立中山大學電機工程學系系友在學子女獎學金」,歡迎各位踴躍申請,截止期限至105年3月15日(二)。

|

申請對象 |

獎金金額 |

名額 |

|

國中 |

新台幣2,000元整、獎狀 |

20名/年 |

|

高中(含高職及五專一~三年級) |

新台幣3,000元整、獎狀 |

40名/年 |

|

申請資格: 1.前一學期學業成績總平均國中在八十分、高中在七十五分以上者;德行成績在甲等以上 或無不良評語者。 2.有特殊事蹟及表現者。 |

||

|

每年3月依照下列手續逕向本會申請,詳情請參閱國立中山大學電機工程學系系友在學子女獎學金辦法 |

||

|

|

|

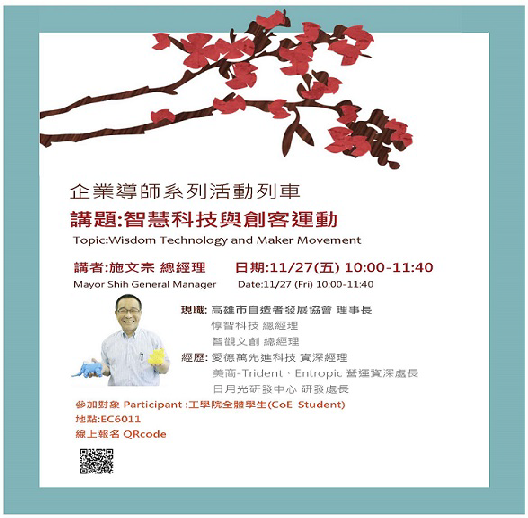

104年11月27日(五)

電機系邀請施文宗總經理演講「智慧科技與創客運動」,施總經理在自我創業之前,曾任職於飛利浦半導體公司,並在公司備受肯定,短時間內晉升主管一職,後來轉職到日月光集團創立研發部門並帶著團隊整併許多案子,而最後則選擇自行創立IC設計公司,也致力於高端IT教育訓練,近期施總經理新創一間智觀文創公司,四年前會創立智觀文創公司主因,是為其他公司開發文創商品,現在則是著墨在中小學學生創客教育,透過手做實現夢想,期盼能將創客運動發展到創客教育再擴大成創客社群,從培育到輔導創業產業,這是目前施總經理對創客運動所推行的衷旨。 未來的智慧科技,包含教室、商店、醫療、家庭與城市都會變得更具智慧,智慧科技的發展是結合感測器、行動應用程式、微控制器(MCU)與IOT物聯網等相關技術,再由4G或5G手機上網連至物聯網,讓穿帶裝置透過網路傳送至雲端,後續再利用雲端計算,開發生活應用的產品,透過數據分析,讓人更能做出正確的判斷。 施總經理提到,臺灣的現況是大部分的人都習慣投入到同性質的產業,極少部分的投入創新產業,現在是全球化的趨勢,從個人設計的時代進入電腦設計的時代從個人化的競爭到全球化的挑戰,以產業結構來說,產業會有興衰更迭,現在的企業是經過對全球化的競爭與洗禮,留存至今,所以他鼓勵現場的學生要勇於創業、創新,並對創業要懷抱衝勁與熱忱。 |

|

|

|

|

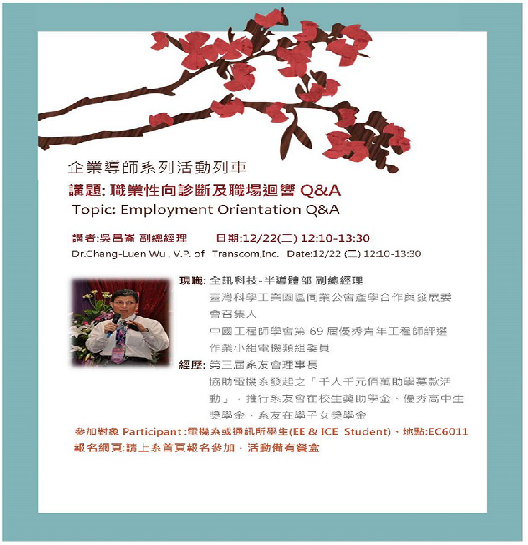

104年12月22日(二)母系邀請全訊科技副總經理亦是77級的系友-吳昌崙先生為學弟妹演講,吳昌崙學長是位非常熱心的系友,曾擔任系友會理事長,協助發起「千人千元佰萬助學募款活動」,推行系友會在校獎助學金。 當天為幫助即將畢業的學生進入職場,在業界工作有多年經驗的吳昌崙系友在演講中分享職業性向診斷及職場迴響經驗,並已Q&A的方式帶動學生與講者互動。 首先吳昌崙學長提到,常有學生問他應該為興趣而工作,還是為追求物質而工作,吳學長提到在他人生觀中沒有想與不想,而是做與不做,多學習,多做,做別人做不到、不想做或想不到的事,才能獲得機會,創造自己的價值,電機領域多元化,建議多方接觸,才能更加確認自己的方向,當然若能找到自己有趣的事務更好。 當場也有學生詢問學士進修碩士與博士是否該一次到位,或者分階段進修,吳學長認為不要盲目的追求學位,應該要先將自己定位清楚,並需了解三個學位中的不同意義,再來選擇,高崇堯主任也補充說明:「學士學位培養的是重團隊合作、碩士學位注重的能力是將一件事情能夠獨立完成,博士學位則是能自己發現問題並找到解決問題的方法。 最後吳昌崙系友希望在座的學生在畢業後能保持終身學習的好習慣,產業的變化多端,不斷地精進自己的實力 ,拓展自己的視野,尋找自我價值與定位,方能與時俱進。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

施信毓助理教授於1982年出生於彰化。分別於2004年、2006年及2010年畢業取得國立清華大學電機工程學系學士、國立台灣大學電子工程學研究所碩士及博士。 取得博士學位之後,隨即服務於「聯發科技」,擔任「資深工程師」一職,負責許多前瞻技術的研究與開發,並協助團隊將研究成果發表於ISSCC和TCAS-I等重要國際論文會議與期刊。 歷經4年多的業界工作經驗,於2015年8月正式加入國立中山大學電機工程學系的研究團隊,主要研究領域為通訊系統晶片設計、數位電路設計、數位訊號處理和錯誤更正碼。施教授的豐沛研究能量跨足了「國際論文」、「IC競賽」、「學術榮耀」、「專利發表與技術轉移」等各種不同領域。 在國際論文發表上,總共發表了十多篇IEEE論文,其中最為重要的是國際期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits (JSSC),此為IC設計領域最高的國際期刊;而此期刊論文更在短短7年之內,累積了141次的論文引用數(Google citation),廣泛被全世界相關領域的研究學者所關注,目前此論文引用數仍持續累積當中。 其他重要研究成果,在台大拿到了「最佳碩士論文獎」和「學生傑出研究獎」;在國內拿到了7座「旺宏金矽獎」(包含設計組評審團金獎:從139支參賽隊伍當中脫穎而出拿到首獎)和2座國家晶片系統設計中心的「優良晶片設計獎」等;在國際上榮登第一屆2009 ISSCC Student Forum (全世界每年只有遴選30位博士生參加)。不僅如此,並取得中華民國和美國的兩項發明專利,成功在2013年技術轉移給國際知名廠商。 究竟施教授是如何在學術研究領域上持續揮灑創意想法的呢?我們可簡單歸納出通往捷徑的四大步驟 -「起、承、轉、合」: 1.「起–起頭」: 萬丈高樓平地起。 所有事情總要有個開頭,否則永遠只停留在原點,遲遲無法前進。也就是說,「起」是最困難的步驟之ㄧ,當我們在選定某個大方向為主軸的時候,就要廣泛地在網路上尋找前人走過的足跡,包含相關的研究文章或是論文發表,正所謂站在前人的肩膀上,我們可以看的更高更遠。 2.「承–承接」: 參觀了別人建造的遊樂園,開始規劃屬於自己的度假村。 參考了許多文獻,總不能只停留在欣賞前人巨作的階段,要在適當的時機設下停止點,在完全不考慮可行性的原則下,試圖構思任何天馬行空的想法,哪怕是越發散或越瘋狂的不可思議想法,都要將它一一納入可以發揮的題材之中。當然,有很大的機會仍然完全沒有頭緒,這時候更要耐著性子,回頭再多找些參考資料,累積更多前輩的經驗,提升相關題目的廣度,企圖調整一下方向再出發。 3.「轉–轉化」: 發散只是開端,收斂才是王道。 將發散的想法全部羅列在一張大大的白報紙上,開始把每個想法轉化成為可行的方案。在轉換的過程當中,或多或少會再出現一些之前沒有思索過的靈感,甚至可以將多個想法合併成為另一個新的方法。在眾多想法之中,挑選出真正感興趣的部份,透過進一步的實驗或是模擬,來評估實現的可能性和各項效能提升。經過一連串的驗證,以及去蕪存菁的步驟,就有機會慢慢地收斂出別具心裁的可行方法。同一時刻,也別忘記再回頭看看現今研究上有沒有類似的方法,一來是要避免跟前人重複而被認為抄襲,二來能激盪出更炫爛的火花。 4.「合–收合」: 包裝是為了完美的出場。 當選定的想法經過所有試驗,得到可行性的佐證後,就要將它包裝成更優雅的風貌,賦予它更豐富的生命力,如此一來就能輕鬆粉墨登場,用最亮眼的姿態展現在其他人面前了。 《摘入自工學院_學生與家長通訊》 |

|

學歷: 國立清華大學電機工程學系學士 國立台灣大學電子工程學研究所碩士及博士 專長:通訊系統晶片設計、數位電路設計、數位訊號處理、錯誤更正碼。 現職:國立中山大學電機工程學系助理教授 經歷: 聯發科技資深工程師 榮獲獎項: 國立中山大學104學年度新進教師獎勵之殊榮 旺宏金矽獎7座 優良晶片設計獎2座

|

|

| 職務名稱 | 公司名稱 | 學歷要求 | 工作地點 | 截止日期 |

| 專任教師 | 國立中山大學電機工程學系 | 高雄 |